ここでは中小企業診断士試験合格のためのスケジュールの立て方について紹介したいと思います。

1、大雑把なスケジュール『大日程』をつくる

まずは試験本番までの大雑把なスケジュールを作ります。

大日程をつくる目的は、「試験本番までにいつ、何を学習すれば良いのかを把握すること」、「残された時間で学習が完了できるかを確認すること」です。作り方については、この後詳しい説明をします。

大日程のつくり方

1-1.試験本番までにやらなければならない内容を書き出す

書き出す内容としては、どの参考書を使ってどのようなことやるのか程度までで良いです。参考書と書きましたが、通信講座や過去問等やると決めた全ての教材を書き出してください。

本番までにやらなければならない内容の例

| ・ビデオ教材を1通り見終える ・ビデオ教材、2回目を見終える ・スピードテキストの重要論点にマーキングする ・スピードテキストの重要論点だけ1通り見終える ・スピードテキストの重要論点、2回目を見終える ・過去問1年分を解いてみてで現在の実力把握をする ・過去問5年分を使って、内容の暗記をする |

1-2.書き出した内容に対して、学習に必要な時間を見積もり、書き出す

1-1で書き出した内容について、学習するのに必要な時間を見積もって書き出します。こちらは始めは正確には分からないと思うので荒い見積もりで構いません。(後述しますがスケジュールは立てた後も都度修正していきます。)

学習に必要な時間見積もりの例

| ・ビデオ教材を1通り見終える/80時間 ・ビデオ教材、2回目を見終える/40時間 ・スピードテキストの重要論点にマーキングする/7時間 ・スピードテキストの重要論点だけ1通り見終える/30時間 ・スピードテキストの重要論点、2回目を見終える/15時間 ・過去問1年分を解いてみてで現在の実力把握をする/15時間 ・過去問5年分を使って、内容の暗記をする/40時間 |

1-3.自分が1か月に使える時間を計算する

「平日は2時間」、「休日は5時間」のように自分の使える時間を計算します。

時間が1か月に使える時間の計算例

| 平日2時間×20日 = 40時間 土日祝5時間×11日 = 55時間 →合計95時間/1か月 |

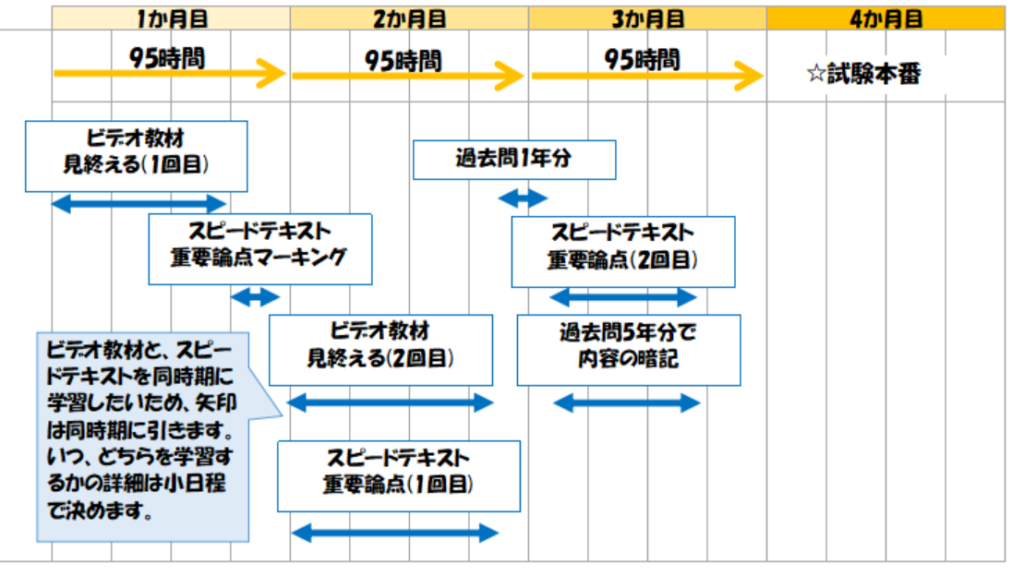

1-4.1-2、1-3で書き出した内容を基にスケジュールをつくる

書き出した内容をスケジュールの形に書き下します。書き方はいくつかありますが、一例を載せておきます。

以上で大雑把なスケジュール『大日程』は完成です。例では、1-1から1-4まで順を追って進めていきましたが、実際に計画する際は、1-4のスケジュールを書いている最中に足らない学習内容に気付いたりして、1-1から1-4を行ったり来たりしながら進めることになります。

2、詳細なスケジュール『小日程』をつくる

大日程を立てることで、いつ、何を学習すれば良いのかを把握し、その通りに進めれば試験本番までに学習が完了することが確認できました。次は、日々の詳細なスケジュール『小日程』を立てます。

小日程を作る目的は、「今日はこれを学習する、明日はこれを学習するというような具体的な行動計画を決めること」です。

小日程のつくり方

立てた大日程から、直近の1か月のスケジュールを取り出し、1日ごとに何をやるのかを書き出す

大日程のうち、直近の1か月を対象として取り出し、1日ごとに何をやるのかを書き出します。 参考書の場合、「1日に何ページ学習する」というのが計画しやすいと思います。 小日程のつくり方としては、この1ステップのみです。

(対象として取り出すのは1か月でも1週間でも良いですが、短すぎると、小日程作成の回数が増えます。長すぎると、精度が悪くなります。

計画については、1日ごとでも、2日ごとでも構いません。短い方が精度は高いですが、ちょっとしたアクシデントで狂いやすいというデメリットもあります。)

以上でスケジュールの作成は完了です。良いスケジュールが作成できればあとは実行あるのみです。

スケジュール作成の際のポイント

以下にはスケジュール作成の際のポイントを記載します。

教材は1回やって終わりじゃない。定期的に繰り返さないと忘れることに注意

人間は忘れる生き物です。そもそも1回じゃあ覚えることができないことも多いですし、覚えたとしても忘れてしまいます。同じ内容を3回は学習するつもりで計画すると良いです。

スケジュールも1回立てて終わりじゃない。定期的に見直しが必要

長期のスケジュールの場合、1回立てたスケジュールが当初の予定通り進むことはあり得ません。これは、経験豊富なプロジェクトリーダーですら同様です。未経験の資格取得にチャレンジする方なら1回目のスケジュール通りに最後まで進むなんてことはあり得ないので、スケジュール見直しは都度行うようにしてください。

スケジュール通りできなかったからといって気にしすぎない

これも当然起こることです。当初見積もった学習に必要な時間が短すぎたのかもしれませんし、急な予定が入ることもあります。できれば別の日に挽回、スケジュール通りできないことが溜まってきた場合はスケジュールの立て直しをしましょう。

以上、スケジュールの立て方の紹介でした。

慣れないと、スケジュールを立てることがかえって時間の無駄になるように感じたり、スケジュール通りに進めることに馴染まないと感じるかもしれませんが、スケジュールというのは、合格のための最も協力なツールになります。是非じっくり時間をかけて作成してみてください。

スケジュールを作るのに丸一日かかってしまっても構いません。それだけの価値はあります。